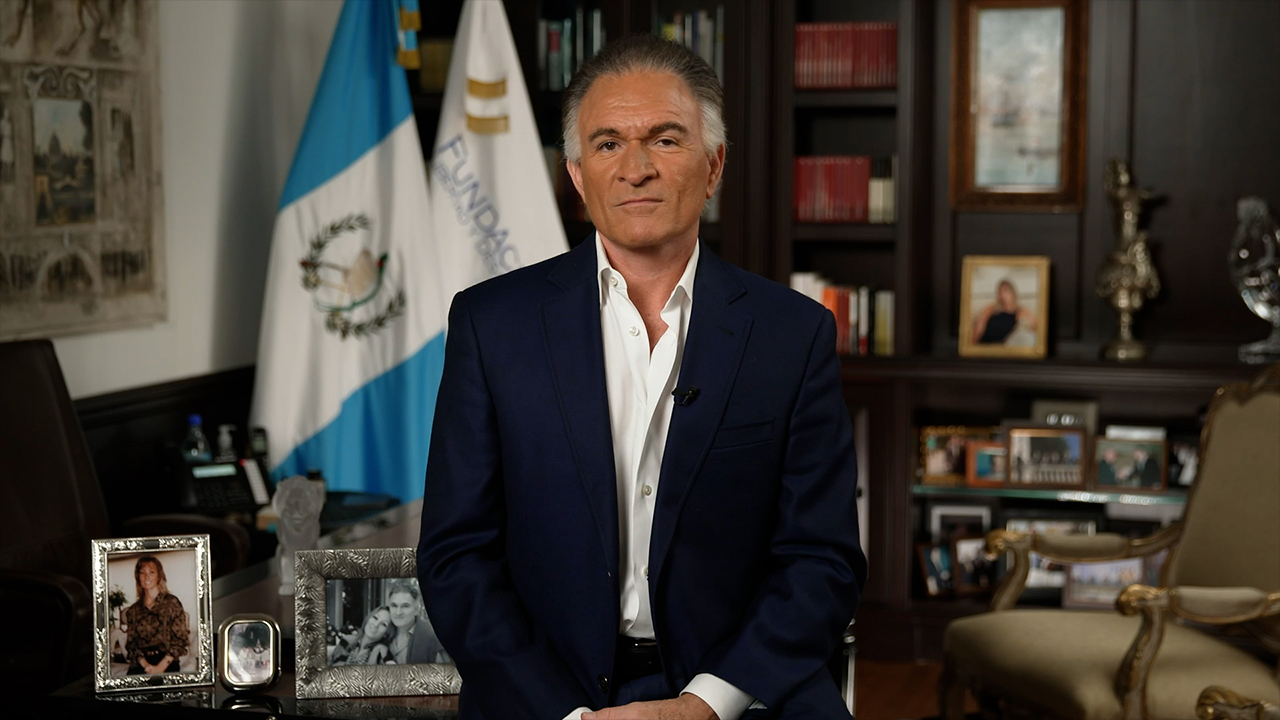

Editorial del programa Razón de Estado número 204

Una Constitución se define como la Ley Fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes. Define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes de los gobernantes y de las instituciones que forman parte del Estado.

La Constitución de las naciones es el contrato social que la sociedad acuerda, por mayoría, para convivir, respetando los derechos humanos e individuales de las minorías.

Expertos, historiadores y tanques de pensamiento serios afirman que las constituciones cortas son mejores que las largas, que a mayor longitud mayores niveles de corrupción y menor ingreso per cápita; y que, cuanto más pretendan regular la vida de las personas, más frágil, costosa y conflictiva será la vida en sociedad.

Es cierto que las Constituciones siempre son mejorables, y en especial, en las naciones que dieron vida a las suyas en medio de complejas transiciones hacia la democracia; pero también es cierto que los procesos constituyentes deben servir para construir, para unir y para acercar a los ciudadanos, no para segregarlos y dividirlos en bandos étnicos, sociales o ideológicos; o en facciones o camarillas con privilegios que se aprovechan de los defectos provocados en su ley fundamental a causa de reivindicaciones mal entendidas, y a causa de la indiferencia o la ignorancia ciudadana.

Las leyes deben ser abstractas, generales e iguales para todos. No pueden ser producto de los desvíos, traumas o complejos de ninguno. Ahí están las dictaduras y los países fracasados como testimonio cuando las leyes son cualquier cosa menos eso.

Chile, el país más desarrollado de América Latina; la nación con mejores índices de desarrollo humano y mejores oportunidades, en lugar de seguir luchando para alcanzar pleno bienestar, se cansó, y se podría suicidar si el 4 de septiembre aprueba la constitución propuesta por una minoría de distraídos.

La propuesta constitucional chilena tiene los elementos suficientes para destruir la nación que fue referente y faro de luz como modelo de desarrollo para América Latina.

Da la impresión de que amplios sectores de su sociedad se contagiaron de ese virus moderno que pega a la gente que quiere trabajar poco, ganar mucho, y si es posible, que todo sea gratis. Y que, además, les gusta que los traten como niños tontos o como súbditos.

Las buenas intenciones son buenas, aunque a veces conduzcan al infierno, como puede ser el caso de Chile si aprueba la utopía propuesta y la convierte en el contrato fundamental del colectivo.

Medios de comunicación, líderes y estadistas serios del mundo, incluso del centro izquierda, opinan que la propuesta constitucional chilena es fiscalmente irresponsable, socialmente inviable, no interpreta los deseos de la mayoría, destruirá el milagro económico chileno; y rematan diciendo que más parece la Constitución del rencor y la revancha.

La Carta Magna propuesta para Chile es un atentado contra Chile y los chilenos. No promueve ni defiende sus derechos y libertades. Los condena al conflicto y al subdesarrollo.

Demasiados pueblos de América Latina ponen excesiva fe en el papel y se encandilan con palabras campanudas como revolución, pueblo, cambio y dignidad, aunque no se traduzcan en beneficios ni desarrollo para la gente.

Están siempre prestos, como dijo el poeta, a sacrificar al mundo para pulir un verso; pero olvidamos que no solo de poesía viven los pueblos.